„Die Kirche leistet einen wichtigen Beitrag für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt"

Interview mit Romani Rose, Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma

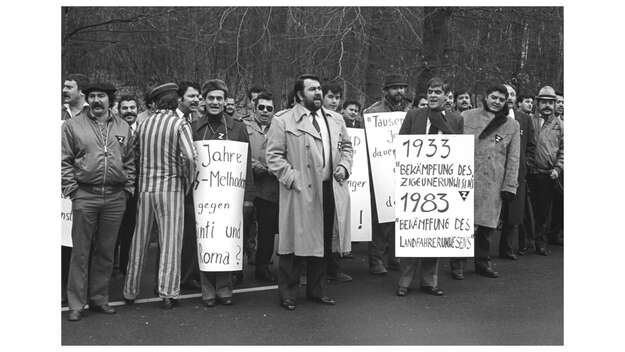

Vor 40 Jahren, am 4. April 1980, ist Romani Rose mit weiteren Mitstreitern der Bürgerrechtsbewegung deutscher Sinti und Roma in den Hungerstreik getreten. Er wollte damit ein Zeichen setzen gegen die anhaltende Diskriminierung und Kriminalisierung dieser nationalen Minderheit. Seitdem hat sich die Situation der 60.000 bis 70.000 Sinti und Roma, die heute in Deutschland leben und von denen etwa 10 Prozent evangelisch sind, zwar verbessert. Doch Rassismus und Vorurteile gegen diese Minderheit sind immer noch ein weit verbreitetes Problem.

Herr Rose, was hat Sie vor 40 Jahren dazu gebracht, in den Hungerstreik zu treten?

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Verbrechen der Nationalsozialisten keine Aufarbeitung erfuhren. Der Holocaust an unserer Minderheit, die Ermordung von 500.000 Sinti und Roma in Europa, wurde von der jungen Bundesrepublik nicht einmal anerkannt. Im Gegenteil: Die Ideologie der Kriminalisierung von Sinti und Roma wurde von denselben Beamten fortgesetzt, die im Nationalsozialismus für die rassistische Erfassung und für Deportationen verantwortlich waren. Beamte aus dem NS-Reichssicherheitshauptamt, die jetzt in der „Bayerischen Landfahrerzentrale“ im Landeskriminalamt arbeiteten, haben Sinti und Roma unter dem Begriff „Landfahrer“ weiter erfasst.

Was waren ihre persönlichen Motive für den Hungerstreik?

Ich bin im Schatten von Auschwitz aufgewachsen, wie viele andere Sinti und Roma. Meine Eltern waren Betroffene, sie waren Überlebende des Holocaust. Sie haben versucht, uns aus dieser Erfahrung herauszuhalten. Sie wollten, dass wir unbeschadet in einem demokratischen Rechtsstaat aufwachsen.

Meine Generation wurde aus dem gesamten gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt. Das fing bei Restaurantbesuchen an und hörte bei der Wohnungssuche nicht auf. Wer sich als Angehöriger der Minderheit zu erkennen gab, wurde ausgegrenzt. Wir haben die Leiden unserer Eltern erlebt, wir haben die Fortsetzung der rassistischen Kriminalisierung zu spüren bekommen. Diese Erfahrungen waren die Grundlage.

Welchen Erfolg hatten Sie mit Ihrem Protest?

Am 17. März 1982 hat der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt die rassistische Verfolgung und Ermordung durch die Nationalsozialisten völkerrechtlich anerkannt. Wir konnten schon ein Jahr nach dem Hungerstreik NS-Akten aus der Rassenhygienischen Forschungsstelle im Archiv der Universität Tübingen sicherstellen. Dieses Material mit Vermessungen, Auswertungen und Befragungen haben wir ins Bundesarchiv in Koblenz überstellen können. Die auf der Grundlage dieser Rassenakten erstellten über 20.000 „gutachtlichen Äußerungen“, die die Grundlage bildeten für die Deportation nach Auschwitz, sind bis heute verschwunden.

Mittlerweile sind Sie mit dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Was hat sich nach 45 Jahren Bürgerrechtsbewegung für Sinti und Roma verändert?

Auf der politischen Ebene ist eine ganze Menge passiert, was ich vor 40 Jahren für eine Utopie gehalten hätte: Sinti und Roma sind seit 1995 als nationale Minderheit neben Dänen, Friesen und Sorben anerkannt. In vielen Städten und Gemeinden gibt es Denkmäler, die an die Deportation in die Konzentrationslager erinnern. Die Einrichtung der Unabhängigen Kommission Antiziganismus im letzten Jahr durch Bundestag und Bundesregierung war ein wichtiges Zeichen, um den weit verbreiteten Antiziganismus in unserer Gesellschaft zu bekämpfen.

Welche Erklärung haben Sie dafür, dass ein Großteil der deutschen Bevölkerung trotzdem bis heute so wenig über die Leidensgeschichte der Sinti und Roma weiß?

Der Antiziganismus ist genauso wie der Antisemitismus leider weit verbreitet in der Gesellschaft. Es gibt immer wieder die Erfahrung, dass die alten Klischees neu in die Gesellschaft getragen werden. Viele Sinti und Roma leben daher anonym, zeigen ihre kulturelle Identität nicht, so dass die Nachbarn nicht wissen, dass sie mit Angehörigen der Minderheit zusammenleben. Aber wir sollten keinen Gegensatz zwischen kultureller und nationaler Identität aufmachen, denn in erster Linie sind wir Deutsche. Wir sehen in diesem Land unsere Zukunft. In der Bildungsarbeit gibt es daher noch viel tun, wir müssen die Möglichkeiten zum Kontakt verstärken. Das wird noch eine längere Zeit in Anspruch nehmen. Den Rassismus werden wir aber wohl nie ganz besiegen.

Wie ist die Situation der rund zehn bis zwölf Millionen Sinti und Roma, die in anderen europäischen Ländern leben?

Der Antiziganismus und eine systematische Politik der Ausgrenzung haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass zehntausende, wenn nicht hunderttausende Menschen in ausgegrenzten Siedlungen leben, oftmals ohne auch nur ausreichenden Zugang zu Trinkwasser, Hygiene, Grundversorgung und Bildung. Das ist menschenunwürdig und entspricht nicht den Werten der Europäischen Union.

Wie wirkt sich die aktuelle Corona-Krise auf deren Situation aus?

Durch die Coronavirus-Pandemie zeichnet sich in Südosteuropa eine humanitäre Notlage ab, die sich innerhalb sehr kurzer Zeit zuspitzen und für eine sehr große Zahl von Roma in prekären Verhältnissen lebensbedrohlich sein kann. Der Zentralrat ist auch sehr besorgt über Entwicklungen beispielsweise in Bulgarien, wo rechtsextreme und nationalistische Politiker das Klima der Unsicherheit nutzen, um rassistische Stimmung gegen Roma zu schüren.

In welchem Verhältnis stehen Kirche und Sinti und Roma? Was wünschen Sie sich konkret von der evangelischen Kirche?

Die Kirche leistet einen wichtigen Beitrag für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt, indem sie gerade in der heutigen Zeit die europäischen Werte verteidigt und sich auf der Basis der christlichen Werte gesellschaftspolitisch einbringt. In den letzten Jahren sind der vertrauensvolle Austausch und die Zusammenarbeit zwischen evangelischer Kirche und Zentralrat gewachsen, insbesondere durch das „Netzwerk Sinti, Roma und Kirchen“.

Die Corona-Pandemie, der zunehmende Rassismus und Rechtsextremismus, wie auch die antidemokratischen Bewegungen in Europa stellen uns alle vor große Herausforderungen. Dies erfordert mehr denn je unsere europäische Solidarität und ich zähle sehr auf das Engagement der evangelischen Kirche.

Was können wir alle gemeinsam tun für eine Verbesserung der Situation und gegen Diskriminierung und Rassismus?

Die Krise macht deutlich, dass wir als Menschheit zusammenstehen müssen. Dazu gehört, dass wir das Übel des Rassismus und des Nationalismus überwinden. Wir müssen alle umdenken in Bezug auf die Zukunft. Dazu müssen wir alle unser Zusammenleben verbessern.

Die EKD setzt sich vielfältig für die Menschenrechte ein und dafür, die Würde jedes Einzelnen zu schützen. Aufgrund der eigenen Schuldgeschichte heißt dies, auch theologische und kirchliche Denkmuster zu hinterfragen und gemeinsam mit Angehörigen der Minderheit der Diskriminierung im Alltag und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit insgesamt entgegenzuwirken.