Gottesdienste mit Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen

Die Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion kamen aus einer kirchlich und geschichtlich-politisch überaus komplizierten Situation nach Deutschland. Die Art und Weise, wie in Deutschland Religion ausgelebt und Gottesdienste gefeiert werden, ist ihnen fremd. Die Neuangekommenen für eine kirchliche Bindung zu begeistern, ist eine lohnende Aufgabe.

Religionszugehörigkeit der Neuangekommenen

Über lange Zeit war die Mehrheit der Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen, die nach Deutschland übersiedelten und in unseren Dörfern und Städten Heimat fanden, evangelisch. Dieser Trend änderte sich nach 2013: Die Anzahl der Personen mit evangelisch-lutherischem Bekenntnis ist zurückgegangen, so dass die Konfessionslosen und russisch-orthodoxen Christinnen und Christen unter den jährlich etwa 8.000 neu zuwandernden Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion im Moment 60 Prozent ausmachen.

Die Hoffnung, dass sich diese Zuwander*innen mehrheitlich zu den Lokalgemeinden der Landeskirchen hin orientieren und sich als Deutsche in den deutschsprachigen Gottesdiensten einfinden würden, hat sich nicht erfüllt. Zwar besuchten an vielen Orten auch russlanddeutsche (Spät-)Aussiedler*innen die landeskirchlichen Gottesdienste, aber für die meisten blieben sie fremd, zu kühl und unpersönlich. Wo die Unsicherheit der Neuangekommenen auf die Unsicherheit der Hauptamtlichen stieß, die unvorbereitet und plötzlich mit einer neuen Gemeindegruppe konfrontiert waren, fehlte es landauf-landab an einer Willkommenskultur, die die Neuen an die Hand genommen hätte.

„Vielen (Spät-)Aussiedler*innen sind die landeskirchlichen Gottesdienste zu kühl und unpersönlich.“

Sprachbarrieren, alte Kriegs- und Nachkriegs-Traumata, Prägung durch unterschiedliche Kulturen, Unwissenheit über die Geschichte des jeweils anderen und viele individuelle sowie lokale Gegebenheiten trugen dazu bei, dass der Großteil nicht zu regelmäßigen Sonntagsgottesdienstbesucher:innen wurden. Die Kasualgottesdienste waren und sind eine Ausnahme: Sie werden von Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion sehr häufig nachgefragt. Ein klares Zeichen, dass viele von ihnen ihr Leben unter Gottes Schutz und Führung stellen möchten.

Unbekannte Formen

Die hier gängigen Gottesdienste sind für die (Spät-)Aussiedler*innen fremd. Die Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion kamen aus einer kirchlich und geschichtlich-politisch überaus komplizierten Situation nach Deutschland: Aufgrund der Religionsverbote der sowjetischen Diktatur waren vielen Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen Gottesdienste und jede Form von religiösem Handeln vor ihrer Einreise nach Deutschland unbekannt. Selbst wenn sie sich an die eigene Taufe erinnern konnten, haben viele ihren Glauben unter den Bedingungen der Sowjetunion nicht gepflegt.

Gottesdienste im Untergrund

Andere wiederum, die in Gemeinden aktiv waren, feierten über viele Jahrzehnte Gottesdienste im Untergrund und wuchsen dadurch – wie z.B. die Brüdergemeinden und Mennoniten – als feste Gemeinschaften sehr eng zusammen und migrierten schließlich auch als Gemeinschaft nach Deutschland. Gleichzeitig bildeten sich nach dem Ende der Sowjetunion in den Nachfolgestaaten vielerorts lokale Freikirchen, die oftmals von amerikanischen Predigern missioniert wurden. Mit Unterstützung aus Deutschland wurde außerdem Anfang der 1990er Jahre die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland, in der Ukraine, in Kasachstan und in Mittelasien (ELKRAS) als ein Verbund von lutherischen Gemeinden neu organisiert. Sie war im Stalinistischen Terror zerschlagen worden. Ihre Pfarrer*innen und Gläubige waren verfolgt und vielfach ermordet worden. Auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion gehörten der ELKRAS im Jahr 2010 76.000 Gemeindeglieder an.

Aufgrund dieser Situation kamen die Deutschen aus der Sowjetunion mit sehr unterschiedlichen Erwartungen an die Gottesdienste der Landeskirchen nach Deutschland: Mennonitische Gemeinden blieben unter sich, bauten meist sehr rasch große Gebetshäuser und führten ihr Glaubensleben weiter – teilweise mit ökumenischer Öffnung. Mehr Kontakt bestand und besteht zu Brüdergemeinden und den „Suchenden“ aus der ehemaligen Sowjetunion, die vor ihrer Einreise nach Deutschland keine oder nur wenig Glaubenserfahrung gesammelt hatten.

Die Frömmigkeit der Brüdergemeinden

Aussiedler*innen und Spätaussiedler*innen, die sich bereits in der Sowjetunion brüdergemeindlich organisierten, haben auch in Deutschland wieder in Brüdergemeinden zusammengefunden. Wo immer mehrere von ihnen an einem Ort leben, versuchen sie, miteinander Kontakt aufzunehmen und sich als kleine Gemeinschaft zu treffen, die miteinander singt, betet und die Bibel liest. Sie sagen von sich, dass ihr Glaube sie auch in der Zeit der sowjetischen Diktatur am Leben erhalten hat, weil er ihnen immer wieder Kraft und Hoffnung gab.

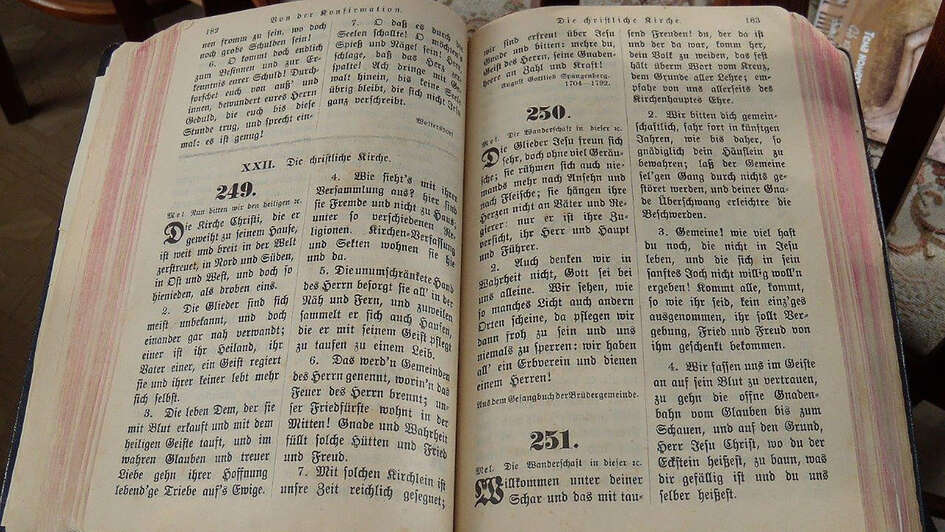

Diese Menschen gehören in den landeskirchlichen Kirchengemeinden oft zu den treuesten Gottesdienstbesuchern und -besucherinnen und halten oft zusätzlich zu den sonntäglichen landeskirchlichen Gottesdiensten ihre eigenen Versammlungen ab. Die Frömmigkeit, von der sie geprägt sind, ist pietistisch, wie wir sie ähnlich aus den landeskirchlichen Gemeinschaften kennen. Es gibt bis zu 350 lutherische Brüdergemeinden in Deutschland, von denen sich etwa 150 der „Kirchlichen Gemeinschaft der Evangelisch-Lutherischen Deutschen aus Russland“ mit Sitz in Bad Sooden-Allendorf angeschlossen haben.

Russlanddeutsche Glaubenssucher*innen

Ein sehr großer Teil der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion ist als Kind von einer – ihnen oft unbekannten – Person getauft worden und von ihren Großeltern auch christlich erzogen (Geschichten aus der Bibel wurden erzählt und Kinderlieder mit christlichen Texten gesungen). Dann aber ist dieser Faden durch die sowjetische Erziehung, Religionsverbote und Verunglimpfung des christlichen Glaubens abgerissen, so dass sie sich kaum noch daran erinnern können. Manche sind sich auch ihrer Taufe nicht sicher. Nun würden sie vielleicht gern wieder in Kontakt zur Kirche treten, fühlen sich aber in den Gottesdiensten, Bibelkursen und anderen kirchlichen Veranstaltungen oft nicht willkommen geheißen und unsicher.

Eine besondere Gruppe bildeten einige Jahre lang diejenigen Deutschen aus Russland in unserer Kirche, die bei uns Arbeit fanden als Küster*innen, Hausmeister'innen oder Kirchenmusikschaffende. Allerdings wanderten viele von ihnen in andere Berufe ab oder wurden bei Stellenkürzungen einfach aussortiert. Kirchenmusiker*innen gingen dann z.B. an Musikschulen. Sehr unterschiedlich bis nur selten wurde die christliche Grundorientierung der Institution prägend für die Lebensgestaltung.

Zu den regelmäßigen Gottesdienstbesucher*innen zählt die Gruppe der Glaubenssucher*innen nicht, wohl aber zu den regelmäßigen Nutzer*innen von Kasualien. Wie weit diese Menschen ihre Glaubenssehnsucht an ihre Kinder weitergeben, ist sehr unterschiedlich und reicht etwa von der Zustimmung zur Konfirmation bis hin zu aktiver Suche nach christlichen kindgerechten Angeboten sowohl in der Landeskirche als auch in Freikirchen. Oftmals entwickelt sich jedoch keine feste Bindung an eine Gemeinde und Gottesdienstform.

Keine feste Bindung

Wie weit diese Menschen ihre Glaubenssehnsucht an ihre Kinder weitergeben, ist sehr unterschiedlich und reicht etwa von der Zustimmung zur Konfirmation bis hin zu aktiver Suche nach christlichen kindgerechten Angeboten sowohl in der Landeskirche als auch in Freikirchen. Oftmals entwickelt sich jedoch keine feste Bindung an eine Gemeinde und Gottesdienstform. In den Gemeinden hier anzuknüpfen und diese Menschen zu einer kirchlichen Bindung und Auseinandersetzung mit den Inhalten ihres Glaubens zu begeistern, ist eine große und lohnende Aufgabe, die viele Migrations-Lebenswege durch einen sicheren Ort und geistige Verwurzelung festigen könnte.

Gottesdienste für die Neuangekommenen

Die Aussiedlerseelsorge in der EKD und in den Gliedkirchen ist in den letzten 40 Jahren auf diesem Gebiet aktiv und hat zahlreiche Formen und Gottesdienstangebote teilweise langjährig erprobt. Gottesdienste, die sich auf den Gedenktag der Deportation der Wolga- und Schwarzmeerdeutschen beziehen, haben dabei eine herausgehobene Bedeutung.